Решением самого нижнего уровня жизнеобеспечения, как отдельного человека, так и мирового сообщества является решение проблемы голода.

Поскольку экологически чистые продукты можно получить только на землях, не отравленных золой ТЭЦ, пестицидами, излишним количеством минеральных удобрений, нитратами, то в этой связи на первое место, кроме наличия соответствующей техники, выходит вопрос о ресурсе земли и поддержании её плодородия в настоящее время и на дальнейшие периоды.

Земледельцам и науке давно известно, что одним из важнейших показателей плодородия является содержание в почве органического вещества или гумуса. Чем больше его, тем лучше водный, воздушный и тепловой режимы плодородного слоя земли, тем богаче он основными элементами питания растений, тем активнее в нем идет процесс создания живого, из «неживого».

Известно также, что почва — это живой организм, комплекс микро-и макрофауны (микроорганизмов и почвенных животных) в сочетании с элементами «неживого» минерального и органического вещества, находящийся в тесном взаимообменом процессе. Почвенная микро-и макрофауна является создателем почв. В числе многих гумифакторов главная роль в этом процессе, несомненно, принадлежит дождевым червям, как массовым животным, мощным землероям и поглотителям почвы.

Вес червей составляет от 50 до 72 % всей биомассы почвы; общее их количество в почве (в период до химизации ее) составляло от 500 тыс. до 20 млн особей/га, а всей биомассы их — от 250 до 10000 кг/га (это в десятки раз больше, чем наземных животных на той же площади). Ведущая роль дождевых червей в процессе почвообразования состоит в следующем. Поглощая вместе с минеральной частью почвы огромное количество мертвых растительных остатков (пожнивных, корневые остатки, опавшие листья), микробов, грибов, водорослей, нематод и прочих органических соединений, эти черви уничтожают и переваривают их.

При этом в пищеварительном тракте червей формируются гумусные вещества. Они отличаются по химическому составу от гумуса, образующегося в почве при участии только микрофлоры. В пищеварительном канале червей развиваются процессы полимеризации низкомолекулярных продуктов распада органических веществ и формируются молекулы гуминовых кислот, которые вступают в комплексные соединения с минеральными компонентами почвы (гуматы лития, калия, натрия, кальция и т.д.), образуя стабильные агрегаты, долго сохраняющиеся в почве. Все это поступает в почву в виде копролитов (копрос — испражнения, литос — камень) — гранул, отличающихся прочностью, водоёмкостью, водостойкостью, гидрофильностью, содержащих огромное количество собственной кишечной микробной флоры, ферментов, витаминов, гармонов, антибиотиков, подавляющих развитие патогенной (болезнетворной) микрофлоры и грибов. Почва обеззараживается и приобретает тот неповторимый и приятный запах земли, который мы привыкли ощущать с детства. В копролитах червей естественных популяций содержится 11 – 15 % гумуса на сухое вещество, а в копролитах культивируемых червей содержится гумуса вдвое больше и составляет от 25 до 35 % на сухое вещество.

«Производство» гумуса происходит ежегодно в огромных количествах. Пик переработки приходится на осень, когда растения в большинстве своем погибают и падают на почву. Вся эта огромная масса мертвых растений, содержащих большое количество различных питательных веществ, достается на переработку, почвенным микроорганизмам и животным — червям, которые перерабатывают их в гумус. Из каждой тонны такого сухого материала образуется 600 кг гумусного органического удобрения, включающего в себя все необходимые минеральные элементы питания для растений, вновь появляющихся, весной. Именно здесь, в почве, свершается это удивительное таинство Природы — появление живого из неживого с помощью сообщества почвенных бактерий и животных (главным образом червей).

В природе нет других столь мощных гумусообразователей. Создать гумус другими способами пока невозможно. Гумус — это «хлеб для растений». В нем сосредоточено 95 % запасов почвенного азота, 60 — фосфора, 80 — калия, содержатся все другие минеральные элементы питания растений в сбалансированном состоянии по природной технологии.

Гумус — это «консервы почвенного плодородия». Он накапливался и сохранялся в черноземах весь послеледниковый период, т.к. гуматы кальция, магния и других металлов не растворимы и не вымываются из почвы водой, но расходуются только корневой системой растений по мере необходимости. Он создает зернистую структуру почвы, предохраняет её от ветровой и водной эрозии, обеспечивает снабжение растений необходимой для фотосинтеза углекислотой, биологически активными ростовыми веществами.

Плодородие полей напрямую связано с количеством и качеством гумуса в почвах. В знаменитых черноземах Центрального и Северокавказского регионов содержалось 10 – 14 % гумуса, а мощность слоя чернозема достигала 1м.

Исследованиями установлено, что каждый червь ежедневно пропускает, через себя столько почвы, смешанной с остатками растительных тканей, сколько весит сам. Средний вес червя равен 0,5 г. При плотности популяции червей в почве 500 тыс. на 1га (50 шт. на 1 м2) они превращают её в копролиты со скоростью 250 кг/га в сутки. В земледельческой полосе Сибири черви «работают» таким образом, 150 дней в году и обогащают за это время 15 % гумуса 37,7 т почвы на гектар.

Нет таких средств, которые бы могли сравниться с работой, проделываемой на полях червями. Сравниться с земляными червями в этой их благородной деятельности, ничто и никто не может.

Из сказанного видно, что самым естественным признаком здоровья почвы, её плодородия является наличие в ней червей. Чем больше дождевых червей в почве, тем она более функционально здорова.

Продукция полей и огородов, выращенная на такой почве, является экологически чистой (безнитратной, безпестицидной), оздоровляющей организмы всех, кто ею пользуется — животных и людей.

Однако надо иметь в виду и следующее: с почвы полей, садов и огородов мы ежегодно снимаем урожай, унося вместе с ним часть питательных веществ, которые не возвращаются в почву. От недополучения этой части органики почвы истощаются и теряют плодородие. Химические удобрения не могут в полной мере восполнить эту убыль питательных элементов и совершенно не компенсируют потерю гумуса из почвы (этого «хлеба для растений»). Более того, химические удобрения в почве способствуют усилению распада (минерализации) гумуса, они же совместно с пестицидами травят (убивают) червей — основных производителей гумуса в почве. Переработка мертвых остатков растений в гумус прекратилась, а почвы истощились, перестали быть плодородными. Вот почему нередко случается так, что вывозка навоза на поля не может поднять их плодородия — перерабатывать навоз в почве уже некому.

Использование больших доз химических удобрений, пестицидов, высокоинтенсивных обработок почвы резко сократило, местами до полного исчезновения, в почве количество почвообразующих животных и подорвало процесс гумусообразования. Плодородие почв существенно снизилось. Химические удобрения — допинг для почвы. В присутствии минеральных удобрений идет усиленная минерализация гумуса (разложение его на СО2 и зольные элементы). Постоянное использование такого допинга в возрастающих дозах преступно, т.к. обрекает все живое на голод и вымирание. На территории бывшего СССР к 1990 г. загублено было таким образом более 150 млн га плодороднейших земель (из 230 млн га пахотных угодий). Сборы зерна на этих безгумусных полях не достигают и 10 ц/га.

Для поддержания бездефицитного баланса гумуса необходимо ежегодно вносить не менее 6 – 7 т навоза на 1 га. Однако имеющееся поголовье скота не могло обеспечить «производство» такого количества, и его вносили в среднем, например, в Ульяновской области не более 4 т на 1 га пашни. Сейчас, когда поголовье скота сократилось в несколько раз, получаемый навоз не может играть решающей роли в поддержании плодородия почвы. Тем более что и то небольшое количество навоза хозяйства не в состоянии вносить. Поэтому баланс питательных элементов почвы стал отрицательным, произошло заметное снижение её плодородия.

Не зря в последнее время для регулирования баланса гумуса, и питательных веществ в качестве ресурсосберегающих систем удобрений, в почву во время уборки зерновых вносят измельченную солому. Использование измельченной соломы позволяет решать хозяйствам актуальнейшую проблему по утилизации малоценной соломы и исключить затраты на её сволакивание, перевозку, скирдование и использовать солому для поддержания плодородия почвы с уменьшением её эрозии и выгорания гумуса. При выходе соломы 2,5 т/га, при выработке одним комбайном за сезон 300 га, он одновременно измельчает 750 т соломы. Внесение такого количества в почву соломы эквивалентно внесению минеральных удобрений на сумму 82500 рублей. Для интенсивного смешивания соломы и почвы (мульчирование полей пожнивными остатками) используют дисковые бороны.

Поэтому биогазовые установки, использующие вырабатываемый биогаз (до 30 %) на технологические нужды (для поддержания температуры в биореакторе), и лишающие дождевых червей части пищи, нельзя рассматривать как экологически чистые технологии.

А вот сжигание соломы — мера вынужденная. На её уборку с поля по традиционной технологии приходится затрачивать труда и средств значительно больше, чем на уборку основной продукции — зерна.

И ценность многолетних трав не только в том, что они дают высококачественные корма — зеленую массу, сенаж, сено, но также и в том, что в почве остается половина всей органики, которую они могли синтезировать. Это примерно 7 – 8 т абсолютно сухого органического вещества на гектар, хорошо распределенного в верхнем слое почвы. Навоз никогда не ляжет так равномерно, как травы располагают там свои корни. Эти 7 – 8 т органики равноценны внесению 40 т навоза. Органическое вещество отмирает — образуется гумус, носитель плодородия почвы. Вот где источник экологически чистого земледелия и продовольственной безопасности.

Мировое сообщество к самым негативным факторам воздействия ТЭК на биосферу относит: выбросы СО2 (ежегодно количество углекислого газа в атмосфере продолжает увеличиваться на 0,002 %), сжигание кислорода, снижение энергии фотосинтеза за счет загазованности воздуха. А также кислотные дожди, деградация лесов и земель, которые способствуют дальнейшему техногенному опустыниванию. В целом в мире глобальное сокращение лесов в 18 раз опережает их восстановление.

В связи с этим резко снизилась и продолжает снижаться первичная биопродуктивность (количество органических веществ, производимых в биосфере). Происходит глобальная деформация окружающей среды. Уменьшаются пахотные земли под выращивание продовольственных культур.

Сохранение этих тенденций представляет большую экологическую угрозу.

Использование энергетики ВИЭ, в том числе в качестве вторичного инструмента, для обеспечения бесперебойной «обработки» почвы сегодня выходит на одно из первых мест. Это связано с тем, что экономические потери при отсутствии бесперебойного энергоснабжения, например, в сельском хозяйстве, сродни потерям, которые будут наблюдаться на любом производстве непрерывного цикла, будь то металлургический цех (завод) или, например, нефтеперерабатывающая установка при отключении электроэнергии. В силу биологических особенностей сельскохозяйственного производства восполнить в таких случаях потери продукции нельзя ни за счет сверхурочной работы, ни за счет форсированных режимов. Потерь продукции можно не допустить только путем ввода дополнительных производственных мощностей при надежном энергообеспечении производства, хранения, переработки.

Несомненно, что эффективность использования технологий энергетики ВИЭ с течением времени будет возрастать. Этому будет способствовать и все большая необходимость экономии гумуса, и технический прогресс, и совершенствование организации создания и применения установок ВИЭ.

Кроме определения прямого экономического эффекта энергетики ВИЭ, существуют методики определения различных сопутствующих внедрению новшеств экономических эффектов (дополнительных показателей). Дополнительный экономический эффект можно распространить и на семьи. Ведь по расчетам П.Я. Пирхавки, в сельской семье из 4-х человек один взрослый полностью занят работой по обеспечению дома водой, топливом, приготовлением пищи и т.п. На это затрачивается до 3000 часов в год. Следовательно, применение энергетического оборудования для обработки почвы, ухода за растениями и животными, отопления помещений, приготовления пищи имеет как социальное, так и экономическое значение.

Возникает сопутствующий эффект также в добывающих и перерабатывающих сырье отраслях, в машиностроительном комплексе, что будет оказывать влияние на улучшение инвестиционной политики в стране.

Следует учитывать, также, что при применении предлагаемых новых ресурсосберегающих технологий отпадает необходимость: в геолого-разведочных работах. В производстве значительной части опытно-экспериментального производства, приборов и оборудования для проведения испытаний, станочного парка опытного производства и т.п., для создания новых материалов. Отпадает необходимость в увеличении пропускной способности транспортной инфраструктуры, т.к. при сооружении, например, солнечных соляных прудов и котлованов будут использоваться в основном природные «готовые и вечные» материалы, и не требуется транспорт топлива в прежних объемах.

Нельзя обойти стороной и такой важный дополнительный показатель комплексного (полноты) использования солнечной энергии, и её производных как фондоотдача.

Оценка методов, способствующих полному использованию солнечной энергии, и её производных (теплоты/холода различных температурных диапазонов) может производиться на основе показателя фондоотдачи. Однако, если фондоотдача рассматривается применительно к одному изолированному технологическому переделу (производству), то, как правило, когда комплексность (полнота) использования, например, сырья (за счет попутного извлечения компонентов) возрастает, фондоотдача падает. И на основании этого комплексность использования сырья, ошибочно считается экономически не целесообразной. Подобные заключения не вызывают сомнения, если рассматривается «локальная» фондоотдача без учета экономии капитальных вложений в результате отказа от сооружения специализированных производств.

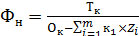

В случае комплексного (более полного) использования солнечной энергии коэффициент фондоотдачи следует рассчитывать с учетом экономии капитальных вложений в топливную базу, транспорт топлива и в сооружение специализированных производств по формуле:

где Тк— конечная продукция (теплота и холод различных температурных диапазонов, востребованные в зависимости от времени года) в денежном выражении; Ок — основные фонды предприятия при комплексном использовании солнечной энергии; К1 — удельные капитальные затраты на производство единицы энергии (продукции) с учетом вложений в топливную базу, транспорт топлива и в сооружение специализированных производств при получении этой энергии из солнечной энергии; Zi — количество дифференцированных видов энергии получаемых из солнечной энергии (i = 1, 2,...); — порядковый номер дифференцированного вида энергии.

Таким образом, с учетом перечисленных выше факторов фондоотдача имеет другую «положительную» тенденцию — возрастает на каждый процент повышения комплексности использования ВИЭ.

Сооружение, например, пруда и котлована и использование аккумулированных видов энергии, фондоемкость и фондоотдача также находятся в зависимости от коэффициента комплексности полученной энергии:

где ΔФ — фондоотдача; Zи.э.— объем полученной энергии; Ф — основные фонды.

Как видно, полное определение эколого-социально-экономической эффективности любой системы энергетики ВИЭ должно рассматриваться с учетом приведенных зависимостей охватывая многие отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта, экономики, социальной сферы и т.д.

Приведенная структура составляющих дополнительного социально-эколого-экономического эффекта отдельно взятой системы энергетики ВИЭ показывает, как взвешенно нужно подходить к анализу эффективного использования новых технических решений. А ведь часто при освоении различных по климатическим условиям и предназначению территорий выбор того или иного источника энергоснабжения поручают людям далеким не только от энергетики ВИЭ, но и от традиционной, топливной энергетики. Игнорируется выработанное годами правило, использовать знания специалистов. Ведь химик берет данные по электричеству от электрика; физиолог справляется о геологии у геолога — каждый из них счел бы наглостью со стороны другого, если бы тот произнес суждение не по своей отрасли науки.

И странно, истинно странно, что это разумное правило совершенно отбрасывается, когда дело касается децентрализованного энергоснабжения или обеспечение энергией угнетенных с экологической точки местностей. Как часто некоторые из числа корифеев традиционной энергетики, без сомнения крупные специалисты в своей отрасли знания, считают себя компетентными высказывать догматические суждения по актуальности и социально-эколого-экономической эффективности новых направлений энергетики ВИЭ. А также всему, что к ней относится, не будучи свидетелями ни по одному из её «феноменов» и часто совершенно не имея представления о её принципах и практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Копылов А.Е. Экономические аспекты выбора системы поддержки использования возобновляемых источников энергии в России / А.Е. Копылов // Энергетик. 2008. № 1– С. 7 – 10.

2. Осадчий Г.Б. Солнечная энергия, её производные и технологии их использования (Введение в энергетику ВИЭ) / Г.Б. Осадчий. Омск: ИПК Макшеевой Е.А., 2010.– 572 с.

Геннадий ОСАДЧИЙ,

инженер, автор 140 изобретений СССР.

(3812) 60-50-84 (дом.), 8-962-0434819;

Для писем: 644053, Омск-53, ул. Магистральная, 60, кв.17.

Статьи / Статьи /

741 /

/ 741 /

/

|

| Всего комментариев: 0 | |