Третья часть обзора экологического состояния Цимлянского водохранилища. Факторы, на это состояние влияющие.

4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

К основным факторам, негативно сказывающимся на состоянии экосистемы Цимлянского водохранилища, следует отнести:

■ интенсивное абразионное разрушение береговой линии и, как следствие, заиливание дна (фото 1);

■ многолетнее понижение уровня заполнения чаши Цимлянского водохранилища и, вследствие этого, снижение его проточности, что приводит к его интенсивному прогреванию в летний период и концентрированию вредных примесей в воде;

■ масштабные сбросы неочищенных сточных вод населенных пунктов, расположенных на берегах водохранилища и на реках, составляющих его боковые притоки, а также смыв дождевыми и талыми водами минеральных и органических веществ с полей и территорий животноводческих ферм;

■ интенсивное развитие цианобактерий (сине-зелёных водорослей) в летний период, приводящее к вторичному загрязнению водоемов продуктами разложения этих водорослей, что также связано с активным поглощением растворенного кислорода;

■ снижение биопродуктивности водохранилища вследствие указанных выше причин и браконьерства.

Администрацией Ростовской области неоднократно направлялись обращения в адрес Правительства Российской Федерации и Федерального агентства водных ресурсов с просьбой, принять необходимые меры по нормализации состояния Цимлянского водохранилища. Однако средств федерального бюджета на проведение мероприятий по ликвидации перечисленных выше негативных факторов, в частности, по предотвращению интенсификации цветения Цимлянского водохранилища выделено не было. В октябре 2009 года администрацией области было направлено обращение в Минприроды России с просьбой о выделении средств федерального бюджета на финансирование работ по выпуску молоди толстолобика для зарыбления Цимлянского водохранилища. Однако на данную просьбу пришёл отрицательный ответ. Как и на аналогичное письмо, направленное в Росрыболовство.

С целью получения средств федерального бюджета на реализацию берегоукрепительных работ в Цимлянском и Дубовском районах администрацией области был подготовлен и предложен к включению в Федеральную целевую программу снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011 — 2015 годы перечень мероприятий по укреплению берегов Цимлянского водохранилища. При этом самой администрацией области в рамках имеющихся у нее полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера выделялись средства в объеме около 35,0 млн руб. на софинансирование берегоукрепительных работ на Цимлянском водохранилище. Однако всех перечисленных мер явно недостаточно не только, чтобы переломить, но даже просто стабилизировать ситуацию.

Из-за такого пренебрежения Цимлянское водохранилище начало превращаться из водоёма озёрного типа в крупную акваторию болотного типа.

Абразионное разрушение берегов

Абразионные процессы проявляются на Цимлянском водохранилище повсеместно. Характер абразионных процессов заметно меняется в зависимости от геологического строения берега, ветрового режима, рельефа подводной и надводной частей береговой зоны и т.д.

Водохранилище имеет размеры моря. Его протяжённость до 260 км и ширина до 30-35 км. В тихую погоду — это безграничный водный простор, а при сильном ветре начинается шторм, и волны достигают высоты более трёх метров. На случай шторма для судов подготовлены специальные бухты-убежища. В искусственном море наблюдается разрушение берегов под действием волн и нагонных явлений. Они образуются в тёплый сезон года при длительных южных и северных ветрах. У города Калача, вследствие нагона воды с юга, уровень повышается на 0,5 — 0,9 м, а у плотины Цимлянской ГЭС — понижается. При северном или северо-восточном ветре происходит нагон воды к плотине. Из-за большой площади водного зеркала уровень повышается в пределах полуметра. Эти процессы являются одной из причин появления абразивных и аккумулятивных берегов. Разрушительные процессы характерны для западного берега, наносы — для восточного. Эти различия обусловлены тем, что западный берег более высокий и сложен полускальными породами — опоками, песчаниками. Восточный берег более пологий, сложенный легкоразмываемыми породами — суглинками, глинами, и как следствие был срезан морем приблизительно на 50 метров. В результате разрушения берегов в водохранилище поступает большое количество наносов. В настоящее время процесс изменения берегов замедлился, в связи с тем, что сформировались отмели, в пределах которых гасится разрушительная сила волн. В течение семи последних лет также устойчиво понизился уровень водохранилища с отметки 36,0 м (по Балтийской системе) до 32,0 — 33,0 м. Что привело к снижению высоты нагонных волн.

Снижение уровня воды в Цимлянском водохранилище

«Гидрометрические» параметры зависят от водного баланса, складывающегося от суммарного поступления воды в водохранилище и ее расхода. Так сказать, дебета и кредита. Наполнение Цимлянского водохранилища происходит в основном за счет стока талых вод весеннего половодья с территории бассейна, расположенного выше г. Калач, а также за счёт приточности по рекам: Карповка, Донская Царица, Мышковка, Чир, Аксай Есауловский, Аксай Курмоярский и Цимла. Суммарный среднегодовой сток боковых притоков водохранилища (составляет 1,1 км3) не превышает 5% от общего притока и снижается в маловодные годы до 0,2 км3. Внутригодовое распределение стока характеризуется крайней неравномерностью. Доля стока весеннего половодья (3-5 месяцев) составляет от 70 до 90%, сток летне-осенней и зимней межени колеблется от 10 до 30%. Период летне-осенней и зимней межени отличается более или менее равномерной водностью: доля летне-осенней межени составляет порядка 13% от годового стока. А расход воды обусловлен основным назначением Цимлянского водохранилища — ирригация и обводнение Нижнего Дона в интересах судоходства, а также рыборазведение и водоснабжение. Получение на Цимлянской ГЭС электроэнергии имеет не первостепенное значение. Установленная мощность станции всего-то 160 тысяч кВт, работает в основном по пиковому режиму. Величина нормативного стока воды из Цимлянского водохранилища равна 21,3 км3/год (нормативный объем воды в водохранилище составляет 23,9 км3). Реальная же величина стока, начиная с середины 60-х годов прошлого века до середины нулевых нашего века, колебалась в пределах 70 — 90 % от этого нормативного показателя. А начиная с 2009 года этот показатель угрожающе «утвердился» где-то на уровне 60%. С чем это связано? Цепкий математический ум сразу бы дал ясный ответ: «Нет притока в резервуар, нет и оттока из него». С математической точки зрения все верно. А в чем причины такой «гидроанемии»? Ведь на май 2015 года, формально не нарушив никаких правил эксплуатации, достигнута отметка 32,4 метра уровня воды в водохранилище.

За период половодья с 18 февраля по 5 мая 2015 года в водохранилище поступило 6,06 км3 воды (55% нормы), максимальный расход во входном створе (т.е. приток воды в водохранилище) наблюдался 9 апреля величиной 1020 м3/с. К середине мая водохранилище наполнилось до отметки 32,46 м по Балтийской системе (БС), и объем воды в нем составил 15,44 км3. Вроде бы ничего не предвещало угрожающего снижения уровня. Так ли уж угрожающего? В соответствии с действующими «Основными положениями правил использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища» его полезный объем составляет 11,54 км3. Запас воды между отметками 36,0 м и 33,5 м (БС), равный 6,27 км3, предназначен для сезонного регулирования и ежегодно должен восстанавливаться весной. Нижняя часть призмы регулирования между отметками 33,5 и 31,0 м объемом 5,27 км3 представляет собой неприкосновенный в обычных условиях запас (НЗ), расходуемый для поддержания гарантируемого водопотребления в маловодные годы. То есть сегодня мы, по сути, «расконсервировали» НЗ воды Цимлянского водохранилища.

Можно было бы этого избежать? Как день ясно — можно. Закрыть судоходство назло «Лукойлу», — но тогда с уменьшением попуска воды в нижний бьеф в полный рост встанут проблемы водоснабжения всей Ростовской агломерации, где проживает практически половина населения области. Полностью перекрыть подачу воды в Донской магистральный канал с его усредненным расходом 250 м3/с, но тогда давайте забудем, что территория Ростовской области расположена в зоне рискованного земледелия с недостаточным увлажнением, с часто повторяющимися засухами, снижающими урожайность сельскохозяйственных культур, и станем уповать на то, что Евросоюз прослезится, отменит свои санкции в отношении нашей страны и накормит нас, голодающее подонье. А ведь подобная ситуация уже имела место быть: в 1975 году уровень «сработки» Цимлянского водохранилища составил 31 м (БС).

Мы сейчас живем в бесчисленный по счету 11-13-летний период «активного» солнца. С позиций климата он характеризуется жарким, малодождливым летом и холодной малоснежной зимой. Откуда взяться «большому» снегу в верховьях Дона, чтобы наполнить живительной влагой чашу Цимлянского моря? Кстати, 1975 год — начало одного из предыдущих пиков «бунтарства» нашего любимого светила — Солнца. И что же нам делать? Просто «лечить» наше детище рук человеческих и... ждать! «Лечить» от множества «болячек»: от абразивного разрушения берегов, от «заражения» цианобактериями (в просторечии — сине-зелеными водорослями), от коррозии бетонных конструкций его гидросооружений, от… хапуг, эксплуатирующих море задешево. И вменить бы хозяину в обязанность заменить услуги по уходу за «больным» со стороны «семи нянек» на одну хорошую «сиделку». Давно уже у Цимлянского моря должен быть один хозяин — строгий, властный, в меру скупой. А не все эти «межведомственные» комиссии да «рабочие» группы. Даже не вчера, а минимум позавчера надо было принять Федеральную целевую программу по реабилитации этого рукотворного моря. Вместо этого в муках «рожают» какую-то целевую программу спасения всех искусственных водоемов в России. Ожидайте, размажут кисель по всем тарелкам. Что и говорить, хозяйский подход, государственный!

С циклической неумолимостью наше Солнце лет через 5-6 так сильно «жарить» устанет, свой пыл поубавит. Возьмем годы «спящего» Солнца: 1982 — сток Дона составил 19,2 км3/год (90% от нормативного); 1995 — 18,6 (87%); 2005 — 19,6 (92%). В 2014 году этот показатель составил 6,06 км3/год (55% нормы).

Экстремально низкие уровни воды, которые грозят еще более понизиться к концу лета 2015 г., могут нарушить регулярное судоходство по Дону и стать большой проблемой для обеспечения нормального водоснабжения Ростова, Новочеркасска, городов Восточного Донбасса и Волгодонска.

Основным способом поддержания достаточного уровня воды станет сокращение до минимума попуска воды в Дон. При падении уровня водохранилища до критической отметки (в 31 метр) рассматривается вариант перехода на сброс воды (через ГЭС, оросительный канал, судоходные сооружения, забор воды на нужды Волгодонска) в объемах ее прихода по верхнему Дону за вычетом потерь воды на испарение. В этом случае могут возникнуть серьезные проблемы с обеспечением гарантированного судового хода по Дону и водоснабжением городов, лежащих в бассейне нижнего Дона.

Сейчас каждую секунду из водохранилища в Дон сбрасывается 250 кубических метров воды. Для сравнения в многоводные годы в Дон пропускалось в среднем 410 кубических метров воды в секунду или при худших условиях 340 кубическим метров. При критическом снижении воды в водохранилище летом возможно введение ограничения попуска до 150 кубических метров воды в секунду. Дополнительной причиной медленного роста уровня водохранилища весной стала необходимость наполнения водохранилищ при Константиновском и Николаевском гидроузлах. Для этих целей в марте из водохранилища в Дон сбрасывалось по 300 кубических метров воды в секунду.

Третий гидроузел на нижнем Дону — Кочетовский — удалось наполнить благодаря возросшей водности Северского Донца. Как оказалось, канал Северский Донец — Донбасс, расположенный на территории Юго-Востока Украины, из-за боевых действий на этой территории прекратил забор воды из реки, в результате чего приток воды из Северского Донца в Дон увеличился. Возросший приток воды из Северского Донца во многом сейчас и обеспечивает условия для судоходства в районе Ростова и Азова, снимая часть нагрузки с Цимлянского водохранилища.

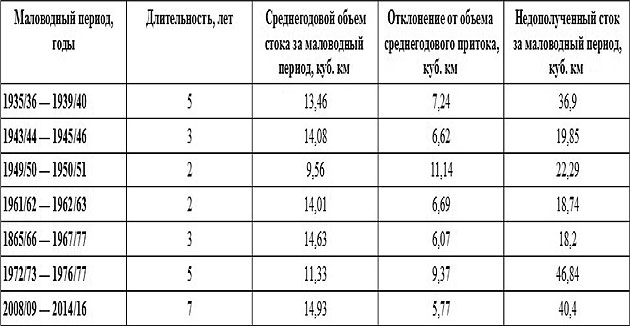

«Цимлянское водохранилище может регулировать сток при маловодье в течении 2-2,5 средних маловодных лет, а сейчас оно уже исчерпало свои возможности », — рассказал в своем докладе директор ФГУ «Донводинформцентр» Алексей Косолапов. «При наступлении маловодных лет величина стока Дона снижается от 20% до 50%. Самым неприятным с точки зрения водных ресурсов стал период 1972-1977 годов. В наступившем в 2008-2009 годах новом маловодном периоде, продолжающемся и по сию пору, величина дефицита воды относительно среднего стока составила 40 кубических километров (таблица 6). Сейчас нет достоверных прогнозов о том, что маловодный период закончится в этом году», — продолжил он.

По мнению Алексея Косолапова, основной причиной крайне низкого притока воды в водохранилище в 2015 году стала теплая малоснежная зима, в результате чего почва не промерзла и при снеготаянии вода уходила в почву, а не поступала в ручьи и реки бассейна Дона. Небольшими оказались и запасы снега в верховьях Дона и Северского Донца (на которых формируется 90% стока Дона). С верховьев реки в водохранилище за весну пришло только 4 кубических километра воды или менее половины от среднегодовой нормы объема половодья.

При благоприятных условиях на конец лета, по прогнозам «Донводинформцентра», уровень воды в Цимлянском водохранилище может составить 31,47 метра (уровень мертвого объема водохранилища находится на отметке 31 метр).

Таблица 6.

Маловодные периоды стока в бассейне реки Дон.

Сбросы неочищенных стоков

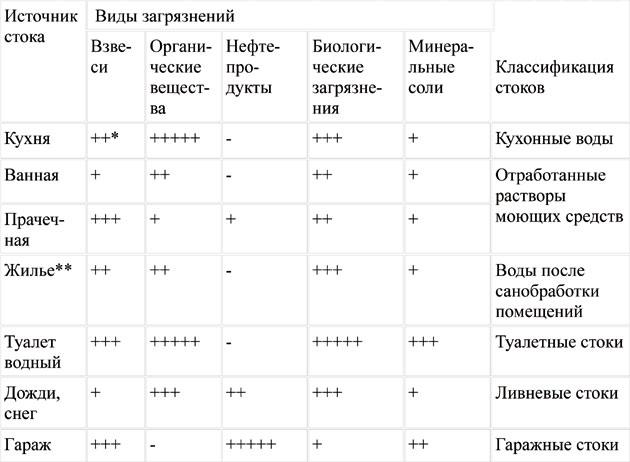

В составе просто дождевых стоков уже присутствуют взвешенные частицы, минеральные соли, нефтепродукты и другая органика, а также биологические загрязнения. Источниками этих загрязнителей служат производственные выбросы в атмосферу, выхлопные газы автотранспорта, экскременты птиц, домашних животных, неприбранные кучи строительного и бытового мусора и другие объекты жизнедеятельности человека. Оценка содержания этих загрязнителей в ливневых стоках дана в таблице 7. Их концентрация многократно возрастает при неконтролируемом сбросе канализационных стоков, что имеет место в жилом секторе ряда населенных пунктов, расположенных на берегах Цимлянского водохранилища. Косвенным свидетельством таких экологических правонарушений является наличие устойчивого запаха фекалий в местах выпусков неочищенных стоков.

Таблица 7.

Состав и классификация бытовых стоков.

+ — очень мало, ++ -мало, +++ — умеренное количество, ++++ — много,

+++++ — очень много, «-» - обычно отсутствуют.

**Имеются в виду воды, образующиеся в результате приборки помещений.

В результате только г. Волгодонск ежегодно через Третью балку и Сухо-Солёновский залив сбрасывает около 900 тысяч кубометров неочищенных ливневых стоков. Так же поступают и в других городах и сельских поселениях, расположенных по берегам Цимлянского водохранилища и его боковых притоков. В результате уже в течение нескольких десятилетий на всей акватории Цимлянского водохранилища имеет место устойчивое превышение ПДК по ряду загрязнителей: БПК5 — 1,5 ÷ 2,0 раза; марганец (двухвалентный) — 2,90 ÷ 3,20; медь — 1,90 ÷ 2,10; железо — 1,80÷ 2,20; сульфаты — 1,20 ÷ 1,50; нефтепродукты — 1,30 ÷ 1,70.

Показательно,что в Приплотинном плёсе значение УКИЗВ достигает 3,8 единиц, а на месте соединения Сухо-Солёновского залива с Приплотинным плёсом (г. Волгодонск) этот показатель составляет 5,3 единиц. Для сравнения: УКИЗВ в районе г. Калач-на-Дону равен 3,7; у х. Кривского — 3,0; у устья реки Чир на водной границе Ростовской и Волгоградской областей — 4,4 единицы.

Основной причиной этого являются неочищенные ливневые стоки с территории Волгодонска. На их долю приходится более 90% всего загрязнения, поступающего от техногенных источников в Приплотинный плес. Участки сброса ливневых стоков в Цимлянское водохранилище, согласно данным космического дистанционного зондирования, могут быть отнесены к наиболее загрязненным участкам на всей акватории моря.

В условиях многолетнего маловодья и угрожающего понижения уровня воды в Цимлянском водохранилище при постоянном объёме ливневых сбросов можно уверенно прогнозировать повышение концентрации перечисленных выше загрязнителей в его воде. Со всеми вытекающими последствиями для обеспечения качественной питьевой водой около трёх миллионов жителей Ростовской и Волгоградской областей. В связи с такой крайне неблагоприятной экологической ситуацией директивные органы обязаны изменить приоритеты хозяйственного использования водохранилища. Если прежде на первом месте стояли судоходство, орошение земель сельскохозяйственного назначения и энергетика, то сейчас — обеспечение населения водой, соответствующей нормам качества.

Интенсивное развитие цианобактерий

Водохранилища южных регионов Российской федерации, расположенные в зоне интенсивного земледелия, в наибольшей степени подвергаются экзогенной эвтрофикации. Цимлянское водохранилище исключением не является. Одним из ее проявлений является массовое развитие сине-зеленых водорослей (или, как их еще называют, цианобактерий — группы фототрофных прокариотных организмов) в результате сельскохозяйственных, бытовых, промышленных сбросов. В водоемы ежегодно поступает сотни тысяч тонн азот— и фосфорсодержащих химических соединений, которые оказывают отрицательное влияние на структуру ихтиофауны. Происходит деградация экосистемы и массовое развитие сине-зеленых водорослей.

Последствия эвтрофикации негативны во многих отношениях. Как правило, «цветение» воды приводит к вторичному загрязнению водоемов продуктами разложения сине-зеленых водорослей. Так, например, в Цимлянском водохранилище скапливаются и разлагаются сотни тонн биомассы водорослей (фото 2), вызывая технические трудности при подаче воды в городскую сеть. При этом, ухудшаются химический состав и санитарные показатели воды, используемой в качестве питьевого источника, а также на орошение полей. Некоторые виды сине-зеленых водорослей придают воде неприятный запах и вкус, а отдельные метаболиты их могут быть токсичными. Следует учитывать, что «цветущая» вода содержит повышенные концентрации аммиака, нитритов и нитратов, что, в конечном счете, негативно сказывается на здоровье человека и животных. Увеличивается также агрессивность воды относительно бетона, разрушаются строительные материалы, применяемые в строительстве. Помимо перечисленного, отмирание и последующее разложение сине-зеленых водорослей вызывает ухудшение кислородного режима водоемов, появление заморных зон, а в ряде случаев — гибель промысловой рыбы.

Сине-зелёные водоросли (цианобактерии) насчитывают около двух тысяч видов. Широко распространены в пресных и морских водах, в почве, часто поселяются там, где другие растения жить не могут (в горячих источниках, на снегу), вступают в симбиотические отношения с другими организмами. Цианобактерии, как правило, окрашены в сине-зелёный цвет, что обусловлено комбинацией пигментов: зелёного хлорофилла и жёлтых каротиноидов и синего фикоциана. Встречаются одноклеточные, колониальные и многоклеточные представители, чаще микроскопические, но некоторые колонии (например, ностока) могут достигать размеров куриного яйца.

Фото 2. Слой сине-зеленых водорослей в Терновской балке Цимлянского водохранилища, август 2009 г.

Сравнительно крупные размеры клеток и физиологическое сходство с водорослями было причиной их рассмотрения ранее в составе водорослей. За то время было описано более 1000 видов в почти 175 родах. Бактериологическими методами в настоящее время подтверждено существование не более 400 штаммов. Биохимическое, молекулярно-генетическое и филогенетическое сходство цианобактерий с остальными бактериями в настоящее время подтверждено большим количеством доказательств, однако до сих пор некоторые ботаники, отдавая дань традиции, склонны относить цианобактерии к водорослям. Клетки цианобактерий имеют прокариотическое строение (отсутствуют настоящее ядро, митохондрии, вакуоль с клеточным соком и др. органеллы). В состав клеточной стенки входит муреин (как в клетках ряда бактерий), клетки часто покрыты слизистым чехлом. В качестве запасных продуктов откладывают: полисахарид — цианофициновый крахмал; соединения азота цианофициновые гранулы; фосфора — полифосфатные тела. Размножаются в основном вегетативно (делением пополам или участками нитей). В жизненном цикле полностью отсутствуют жгутиковые стадии.

Цианобактерии наиболее близки к древнейшим микроорганизмам, остатки которых (строматолиты, возраст более 3,5 млрд лет) обнаружены на Земле. Они — единственные, наряду с прохлорофитами, бактерии, способные к оксигенному фотосинтезу, который можно представить в виде уравнения биохимической реакции:

106 СО2 + 16 NO3¯ + HPO42¯ + 18H+ + 122 H2O = C106H263O110N16P + 138 O2

Из приведенной реакции следует, что скорость фотосинтеза (а, следовательно, и скорость размножения сине-зеленых водорослей) увеличивается при повышении концентрации ионов NO3¯ и HPO42¯. Основными факторами, влияющими на развитие сине-зеленых водорослей, являются свет, температура, наличие источников углерода, минеральных и органических веществ. Для внутриконтинентальных водоемов лимитирующим фактором является, как правило, концентрация гидрофосфат-ионов. Кислотность воды также является лимитирующим фактором. Согласно уравнения фотосинтеза цианобактерии размножаются в кислых водах, при низком рН. Наличие в среде макро— и микроэлементов, являющихся необходимыми компонентами тела водорослей, имеет решающее значение для интенсивности их развития.

Элементы и их соединения, относящиеся к макроэлементам, требуются организмам в сравнительно больших количествах. Наиболее важны азот и фосфор, почти столь же необходимы калий, кальций, сера и магний. Микроэлементы необходимы растениям в крайне малых количествах, но они имеют огромное значение для их жизни, поскольку входят в состав многих жизненноважных ферментов. Микроэлементы нередко выступают как лимитирующие факторы. К ним относятся 10 элементов: железо, марганец, цинк, медь, бор, кремний, молибден, хлор, ванадий и кобальт. Практически все они присутствуют в чрезмерных количествах в загрязнённой воде Цимлянского водохранилища, следовательно к лимитирующим факторам размножения сине-зелёных водорослей не относятся (см. «Определение класса загрязнённости воды»).

Гидроэкосистема стабильна, пока в ней поддерживается определенный баланс элементов и микроэлементов. Так, например, в водах Цимлянского водохранилища долгое время сохранялось постоянное соотношение азота и фосфора — 4:1. Около двадцати лет назад экологи установили, что естественное соотношение содержания азота и фосфора в водохранилище нарушается, и уже к концу XX столетия содержание азота превысило содержание фосфора в двадцать раз.

Таким образом, важнейшими причинами экзогенной эвтрофикации Цимлянского водохранилища являются:

■ поступление нитратов и гидрофосфатов с дождевыми стоками и с весенним половодьем через боковые притоки;

■ сброс недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых стоков, содержащих полифосфаты, соли тяжелых металлов и органику, непосредственно в акваторию водохранилища;

■ расположение животноводческих комплексов в непосредственной близости от береговой линии, малых рек, впадающих в водохранилище (основные поставщики аммонийного азота);

■ слабая проточность водохранилища;

■ ускорение процессов заиливания и обмеления акватории водохранилища вследствие размыва береговой линии.

Следует отметить, что перечисленные факторы способствуют сукцессиям, направленным на старение природно-антропогенных экосистем, к которым относится Цимлянское водохранилище. Достаточно вспомнить, что при его проектировании первоначально нормативный срок существования этого водоема как народнохозяйственного комплекса был принят равным 50 лет. Нынешнее «цветение» воды в Цимле — ранние признаки её «умирания». Без масштабных восстановительных и защитных мероприятий сохранить это рукотворное море не представляется возможным.

В связи с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению интенсивного развития сине-зеленых водорослей и основываясь на положительном опыте использования штамма хлореллы для борьбы с сине-зелеными водорослями на Пензенском водохранилище, в ноябре 2009 года из средств резервного фонда администрации Ростовской области было выделено 4 млн руб. на экспериментальное проведение работ по вселению штаммов хлореллы в Цимлянское водохранилище. Однако Федеральная служба Роспотребнадзора указала на недопустимость использования хлореллы для подавления цветения водоемов, особенно в отношении водоемов, являющихся источником питьевого водоснабжения населения.

В тоже время запрос администрации области в Федеральное агентство водных ресурсов по вопросу выделения в 2010 году средств федерального бюджета на проведение научно-исследовательских работ по изучению причин «цветения» воды Цимлянского водохранилища и разработке мер борьбы с указанным явлением не принес положительного результата.

Снижение биопродуктивности

Современное природоохранное законодательство в сфере охраны рыбных запасов и среды их обитания за последние 10 лет претерпело множество изменений, но к сожалению, не всегда — в лучшую сторону. В 2004 году вышел Федеральный закон о рыболовстве, радикально изменивший систему получения разрешений на право добычи водных биоресурсов и принципы ведения контроля над рыболовством. Органы рыбоохраны, составляющие единую систему Главрыбвода, которая была признана сильнейшей в мире, были разделены на две части: территориальные управления и рыбводы. Территориальные управления Росрыболовства ведут охрану и надзор а мониторинг водных биоресурсов –рыбводы. Если сказать проще, то инспекторов рыбоохраны структурно отделили от ихтиологов. В результате многочисленных сокращений количество инспекторов рыбоохраны уменьшилось более чем в 5 раз. А вот административно-управленческий чиновничий персонал увеличился вдвое. Что значительно ослабило всю сферу охраны рыбных запасов непосредственно на водоёмах. А это в свою очередь отразилось на увеличении нарушений рыбоохранного законодательства.

В частности, был значительно ослаблен контроль над сохранением водоохраной зоны рыбохозяйственных водоёмов. Для Цимлянского водохранилища она составляет 200 метров. В 2008 году постановлением Правительства № 569 были утверждены Правила согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания. Несмотря на жесткие требования по обязательному проведению оценки воздействия планируемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания с учетом рыбохозяйственного значения водных объектов и о планировании мероприятий по предупреждению и снижению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, о возмещении наносимого вреда (компенсации ущерба) в соответствии с требованиями законодательства, количество нарушений увеличивается год от года.

Для нарушителей рыбоохранного законодательства привлекательной является именно прибрежная зона водоемов. Зачастую размещаемые там объекты строятся без согласования с ихтиологами Росрыболовства и наносят прямой ущерб рыбным запасам, нарушают или уничтожают места нереста рыб, становятся источниками загрязнения водных объектов.

В частности, береговая зона реки Дон, используемая под размещение многочисленных баз отдыха зачастую подвергается планировке ложа, дноуглубительным работам, в результате чего уничтожается прибрежная растительность, на которой нерестилась рыба. Берега усеяны бытовым мусором, оставленным отдыхающими. Стоянку автомобилей устраивают ближе 200 метров, а то и производят их мойку прямо в воде, загрязняя водоемы крайне вредными для рыбы горюче-смазочными материалами. Прибрежная растительность в районе баз отдыха и лагерей отдыха г. Волгодонска обрабатывается против клещей ядохимикатами, которые затем смываются дождями в воду и могут погубить рыбу.

Участились случаи выпаса скота и распашка земель в водоохраной зоне водоемов, что запрещено природоохранным законодательством.

Несанкционированное территориальными органами Росрыболовства размещение пляжа в районе ТРЦ города Волгодонска уничтожило около 1500 м2 ценнейших по своей эффективности естественных нерестилищ Сухо-Солёновского залива Цимлянского водохранилища. В результате чего, спустя три года в заливе стало отмечаться значительное уменьшение в уловах рыбаков-любителей карася, леща и сазана. При этом, ущерб причинённый рыбным запасам уничтожением этого участка нерестилищ так и не был рассчитан и компенсирован. Более того, активно лоббируется строительство нового автодорожного моста через Сухо-Солёновский залив, которое неминуемо приведет к уничтожению значительной части естественных нерестилищ леща, синца, судака, плотвы, окуня, карася и других видов рыб. Хотя более экономично и без ущерба рыбным запасам было бы восстановить вторую линию старого моста возле ст. Красноярской с одновременным расширением переезда через железнодорожные пути, либо строительство объездной дороги, как это было предусмотрено проектом эвакуационных мероприятий для населения города Волгодонска в случае ЧП на Ростовской атомной станции (РоАЭС), находящейся на расстоянии от Волгодонска в 13,5 км.

Сама Ростовская атомная станция тоже приносит свой вклад в ухудшение условий обитания водных биоресурсов. В частности, третий год РоАЭС через систему так называемой «продувки» производит сброс тёплых вод их водоёма-охладителя в Цимлянское водохранилище в период нереста — с апреля по май включительно. Это приводит, как показали исследования, проведенные в 2011 и 2012 годах сотрудниками Волгоградского отделения ГосНИОРХ, в период сброса теплых вод из водоёма-охладителя температура воды в водохранилище увеличивается в радиусе до 1 км на 5 градусов. Если выше по течению, в районе х. Харсеев, она составляет 7°С, то напротив сброса из водоёма-охладителя 12°С, а в самом пруду — более 18°С. Значительное повышение температуры воды вызывает преждевременные нерестовые миграции карася, сазана, рыбца, леща, которые стремятся плыть на теплый, почти оптимальный для нереста поток и скапливаются в больших количествах возле дамбы РоАЭС, некоторые даже стремятся подняться к сбросным трубам. Данное обстоятельство отрицательно влияет на биологию нереста рыб, при отсутствии нерестовых участков на дамбе в тёплой воде икра в полости тела рыб, по всей видимости, перезревает, сбрасывается на глубину и погибает. Несмотря на рекомендации Волгоградского отделения ГосНИОРХ, РоАЭС так и не перенесла сроки сброса тёплой воды из охладителя. Более того, планируется значительное увеличение объёмов сброса. Дополнительно к 10-ти имеющимся трубам будет добавлено еще не менее 6-ти.

Кроме того, РоАЭС приступила к строительству новой насосной станции в районе х. Харсеев, не получив согласования с территориальным управлением Росрыболовства. Строительная организация была неоднократно оштрафована за незаконное строительство, и, тем не менее, продолжает стройку. Более того, этот водозабор до настоящего времени не получил и согласование с Управлением водных ресурсов, поскольку лимит воды в водохранилище ограничен. Нарушено также условие согласования земельного участка с администрацией Дубовского района. Вместо отведенной 300-метровой защитной зоны, насосную начали строить в 100 метрах от хутора Харсеев.

Цимлянская ГЭС до настоящего времени не имеет достаточно эффективной рыбозащиты и своими турбинами губит немалое количество рыбы. Уже в текущем году наблюдалась массовая гибель погубленной турбинами тюльки, более 43 тыс. экземпляров. А вместе с тюлькой гибнет и другая рыба, судак, лещ, густера, сом и прочие. Проект нового рыбозащитного сооружения имеется, но его строительство может начаться не ранее 2016 года.

Промысловые рыбные запасы донского бассейна, и в частности — Цимлянского водохранилища, составляющие ранее до 10% от уловов всех внутренних водоемов России, катастрофически сокращаются. За последние 5 лет вдвое уменьшились уловы цимлянского леща (с 3 до 1,5 тыс. т), густеры (с 1,2 до 0,6 тыс. т), толстолобика (с 0,6 до 0,3 тыс. т), белого амура, рыбца, плотвы, щуки. При этом, доля малоценных видов рыб, таких как карась и окунь, за последние 10 лет увеличилась в 10 раз, и составляет уже более 50% от общей биомассы уловов. Особенно следует отметить, что некоторые виды промысловых рыб, таких как синец, берш, язь, жерех, фактически стоят на грани исчезновения. Чрезвычайно низкий паводок 2015 года не обеспечил заполнения водой даже 5% нерестилищ, что весьма пагубно скажется на рыбном населении водохранилища. На «Цимлянском заводе по разведению частиковых рыб» из-за недостатка воды существует угроза невыполнения государственного задания по зарыблению водохранилища молодью рыб, а также существует опасность, что завод может лишиться всего маточного поголовья толстолобика, белого амура и сазана. В условиях маловодья, единственной мерой для сохранения рыбных запасов является проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации водоемов, и в частности — установка искусственных нерестилищ в местах массового нереста рыб. В прежние годы, эти работы по требованию Главрыбвода проводились рыбаками промыслового лова на промысловых участках, которые были за ними закреплены, а так же специализированными Машинно-мелиоративными станциями, частично — из средств федерального бюджета, частично — за счёт самих рыбодобывающих организаций.

В настоящее время нет уже ни Главрыбвода, ни ММС, да и промысловые участки до сих пор ни за кем не закреплены. Установка искусственных нерестилищ это трудоемкие и дорогостоящие мероприятия, а в настоящее время нет средств ни организаций, ответственных за их проведение. И этот вопрос должен решаться как на федеральном, так и на областном уровне.

Сравнительная таблица (таблица 7) наглядно показывает уменьшение поголовья водных биоресурсов в Донском бассейне. Это входит в противоречие к посланию Президента РФ об импортозамещении и наполнении внутреннего рынка продуктами отечественного производства:

Таблица 7

Промысловые уловы рыбы Ростовской области в 2005 и в 2014 гг., тонн

Для эффективного нереста рыб уровень воды в водохранилище должен достигнуть до 1 мая (т.е. начала массового подхода рыб на мелководье) не ниже 34,5 метров, при оптимальном — 35,15 м.

Максимальное сохранение паводковых вод, снижение расхода воды на судоходство, причем, вводить ограничения необходимо начиная с осени предыдущего года и проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации естественных нерестилищ — только такими мерами можно спасти рыбные запасы Цимлянского водохранилища и всего донского бассейна, поскольку естественное воспроизводство водных биоресурсов в десятки раз эффективнее работы любого рыборазводного завода.

Кроме того, низкая заполняемость водохранилища вкупе со сбросами неочищенных стоков является главной причиной часто повторяющихся заморов промысловых рыб и другой ихтиофауны (фото 3).

Фото 3. Замор рыбы в Сухо-Солёновском заливе Цимлянского водохранилища (г. Волгодонск, лето 2012 года).

Владимир ШАЛИМОВ,

кандидат технических наук,

руководитель сектора по экологическим вопросам и охране окружающей среды Общественной палаты г. Волгодонска Ростовской области,

член Общественного совета сетевого ресурса экологического просвещения «ЭКО.ЗНАЙ».

Контакты:

vl.shalimov@yandex.ru.

Книги / Книги /

1263 / 1263 /

|

| Всего комментариев: 1 | |

|

| |