На явление, ныне называемое парниковым эффектом газообразных примесей атмосферы, впервые указал в 1824 г. французский ученый Жан Батист Жозеф Фурье (1768-1830). Его открытие дополнил в 1861 г. английский физик Джон Тиндаль (1820-1893). Он установил, что, подобно водяному пару, молекулы СО2 также экранируют длинноволновое излучение (4-96 мкм).

В 1896 г. шведский ученый Сванте Аррениус (1859-1927) количественно оценил влияние изменения концентрации атмосферного СО2 на температуру земной поверхности. Он учитывал эффект важной положительной обратной связи между ростом температуры и увеличением содержания паров воды в воздухе, что также должно вести к потеплению климата. Ученый считал, что чередование ледниковых и межледниковых эпох в четвертичном периоде связано с колебаниями концентрации атмосферного СО2 и что человечество ставит незапланированный эксперимент над климатической системой планеты, сжигая ископаемое топливо и увеличивая тем самым парниковый эффект. Эти представления С. Аррениуса намного опережали его время и актуальны в наши дни.

Анализ глобальной ситуации, основанный на рациональном подходе, может привести к пессимистическому заключению, что человечество двигается к катастрофе окружающей среды. Это кажется вероятным, поскольку отношения между обществом и природой полностью не объясняются наукой, и на это также указывают трудности в достижении международного соглашения по предотвращению глобального изменения климата. Другими словами, связь между социально-экономическим развитием и динамическим развитием человеческой экосистемы еще не ясна.

Главная проблема заключается в расхождении оценок мирового увеличения населения и ограниченных природных ресурсов в рамках концептуального конфликта производства и потребления.

Необходимо учитывать и длительность восстановления нарушенной природы Севера. О критическом положении российского Севера писалось немало. Если ничего не изменится, через 30-50 лет страна может лишиться практически всех природных богатств обширного Арктического региона и будет уже не в состоянии спасти хотя бы часть природы Арктики, ее население, особенно малочисленные народы.

Труд профессора М. Неймара «История Земли» 1902 г. — очень ценное для нас, современных исследователей, пособие: мы имеем возможность сравнивать климат тогдашний и сегодняшний. Особенно, это касается, ледников (рис.1).

Рис. 1. Ледник Алеч в Бернском нагорье.«История Земли», М. Неймайр. С-Петербург, 1902 г.

Из ретроспективного анализа истории климата следует, что главные климатические изменения были до некоторой степени связаны с солнечной деятельностью. Они характеризуются циклами с периодами 70-90, 200 и 2500 лет, которые, коррелируют с частотами изменений климата (Андерсон, 1991).

До 1975-1980-х гг. климат менялся преимущественно под воздействием природных факторов и что в период с 1750 г. по 1950 г. приток солнечной радиации на Землю несколько увеличился (примерно на 0,3 Вт/м2), особенно в первой половине ХХ века. Таким образом, в основном природные факторы были причиной завершения малого ледникового периода, который охватывал период с XVI до второй половины ХIХ века, а также циклов потепления и похолодания в ХХ веке, но только до середины 70-х годов.

Имеет ли потепление климата в четвертую четверть ХХ века и ныне антропогенную, парниковую природу?

Если это так, то при удвоении природной нормы содержания атмосферного СО2 и еще больших возможных концентрациях (то есть от 550 до 970 долей на миллион) средняя температура воздуха у поверхности Земли может увеличиться, и на этот раз гораздо значительнее, чем это имело место с 1975 г. Такое может произойти много раньше, чем закончится ХХI век, так как природе все равно, какими газами будет обеспечиваться величина парникового эффекта, эквивалентная указанным содержаниям СО2.

Можно ли сказать, что прозрение С. Аррениуса и его последователей сбылось и антропогенное потепление климата — установленный научный факт? Недавняя гипотеза заключается в том, что вариации в интенсивности космических лучей, являющиеся следствием изменений солнечной активности и вызывающие процессы ионизации в атмосфере, могут стимулировать формирование облаков (Marsh, 2001). Нагревание низких слоев атмосферы, произошедшее в течение последнего столетия, совпало фактически с периодом уменьшенной интенсивности космического излучения, а недавние исследования спутниковых фотографий, показывают корреляцию между интенсивностью космических лучей и части земной поверхности, покрытой низкими облаками. Было также обнаружено, что солнечное магнитное поле имеет циклы близкие к 100 тыс. лет, которые могли повлиять на климат Земли в отдаленном прошлом, и вероятно были причиной чередования ледниковых и межледниковых периодов.

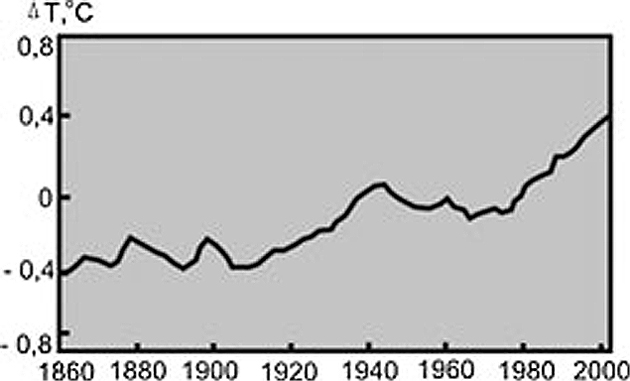

В течение последних 140 лет в мире стало теплее почти на 0,8 °С. При этом глобальная температура приземного слоя воздуха в ХХ веке увеличилась на 0,6 ± 0,2 °С. В период с 1910 по 1945 гг. величина потепления была такой же, как и с 1975 по 2000 гг.

С 1945 по 1975 гг. происходило похолодание. Потепление последней четверти ХХ века и начала нынешнего столетия идет быстрее (рис. 2). Несколько аномально теплых лет были характерны для 80-х годов. Самым теплым за период всех наблюдений был 1998 год.

По И.И. Борзенковой, в последнюю четверть ХХ века особенно заметными стали такие признаки потепления:

— почти повсеместное отступление горных ледников;

— сокращение площади и уменьшение толщины морских льдов в Арктике;

— уменьшение площади шельфовых ледников в Антарктиде;

— изменение границ и толщины снежного покрова в умеренных и высоких широтах;

— увеличение продолжительности вегетационного периода;

— прямое влияние увеличения концентрации СО2 на естественную и культурную растительность, в результате которого увеличивается ее продуктивность.

Рис. 2. Изменение средней глобальной температуры воздуха у поверхности Земли за последние 140 лет. Оценка Межправительственной группы экспертов по изменениям климата. Программа ООН и ВМО Источник: Global Environment Outlook 3. UNEP, 2002.

По данным РАН по современному айсберговому стоку, поверхностному балансу массы, скорости движения и изменениям толщины ледников Арктики, включая ледники Российской и Канадской Арктики, Северной Америки, Шпицбергена, Скандинавии, установлено, что в конце XX — начале XXI вв. в Арктике усилились динамические потери массы льда (расхода льда в море через линию налегания). По найденным эмпирическим связям объема ледников с их площадью вычислено общее сокращение объема льда на трех архипелагах Российской Арктики за период 1952-2001 гг. — около 250 км3, или 1,6% от исходного. Доля айсберговых потерь в этом сокращении оценивается величиной около 30%, максимально — более 50% для Земли Франца-Иосифа, где он превышает. Максимальное абсолютное сокращение объемов льда оказалось на Новой Земле — 150 км2 льда.

Установлена тенденция сокращения длины, площади и высоты поверхности ледников Российской Арктики и горных ледников в последние десятилетия, изменения их гидротермического состояния и внутренней структуры на рубеже XX и XXI столетий. Все это проявляется в неустойчивости поведения ледников в виде подвижек и выбросов айсбергов.

В результате анализа современных космических изображений обнаружены классические признаки динамической неустойчивости ряда арктических ледников — на Новой Земле, острове Октябрьской Революции. Колебания уровня снеговой границы во времени свидетельствуют об улучшении или ухудшении условий питания ледников. В первом случае уровень снеговой границы понижается, во втором — повышается.

Следовательно, по изменению уровня снеговой границы можно судить об изменении климатических условий в районах оледенения, что подтверждается и ретроспективным анализом.

Елена ЕСИНА,

к.э.н., генеральный директор Центра системных исследований.

Статьи / Статьи /

793 /

/ 793 /

/

|

| Всего комментариев: 2 | |

|

| |