Климат Земли, который зависит в основном от состояния ее атмосферы, на протяжении геологической истории периодически изменялся: чередовались эпохи существенного похолодания, когда значительные территории суши покрывались льдом, и эпохи потепления (кстати, мы живем именно в эпоху потепления, когда растаяли крупные ледниковые щиты в Евразии и Северной Америке). Но в последнее время метеорологи бьют тревогу: сегодня атмосфера Земли разогревается намного быстрее, чем когда-либо в прошлом. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), с конца XIX до начала XXI в глобальная температура на земном шаре повысилась в среднем на 0,6 °С. Среднее повышение глобальной температуры до 1970 г составило 0,05 °С за 10 лет, а в последние десятилетие оно удвоилось, составив 0,1 °С за 10 лет [1]. Вот эти данные, предложенные солидным международным экспертным сообществом, и легли в основу современной «официальной» доктрины глобального потепления, вызванного в основном антропогенной деятельностью. И сплотили многочисленных борцов с так называемым парниковым эффектом.

I. Откуда возникла гипотеза о парниковом эффекте?

Идея о разогреве земной атмосферы так называемыми парниковыми газами впервые была высказана почти два века назад. В 1827 году знаменитый французский математик и физик Жан Батист Жозеф Фурье, на основе открытого им же закона теплопроводности изотропных сред, предположил, что оптические свойства атмосферы Земли аналогичны свойствам стекла, прозрачность которого в инфракрасном диапазоне ниже, чем в оптическом. Поглощая видимый свет, земная поверхность нагревается и испускает инфракрасные (тепловые) лучи, и поскольку для теплового излучения атмосфера менее прозрачна, то тепло у поверхности Земли накапливается.

Правда, в тот момент эта гипотеза осталась абсолютно незамеченной мировым научным сообществом. И только в самом конце XIX столетия она была вновь реанимирована известным шведским учёным Сванте Августом Аррениусом [2].

Имея столь «породистые» корни, с тех пор эта гипотеза, как очевидная, принимается на веру, практически без проверки [3–5]. Эта точка зрения и сейчас полностью доминирует в заключениях МГЭИК, организаций Гринпис, программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной метеорологической организации (ВМО), а также в выводах ряда российских экологических и научных организаций. Эта же точка зрения была полностью поддержана решениями международных экологических конгрессов в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 1992 г., в Киото (Япония) в 1997 г. и итоговыми документами XXI Всемирной конференции ООН по климату в Париже (Франция) в 2015 г.

Согласно прогнозам сторонников этих идей, к 2100 г. потепление может достигнуть 2,5 — 4,0 °С и вызвать повышение уровня океана на 0,6 — 1,0 м, что уже может создать определённые проблемы для густонаселённых районов континентальных побережий, а также для газовых и нефтедобывающих производств в низменных зонах большей части побережий севера России.

Прогнозируются и другие губительные для природы последствия глобального потепления: расширение пустынь, исчезновение мерзлоты, эрозия почв и т.д. [6].

Опасения аналогичных катастрофических явлений, давление экологических организаций, а часто и просто спекуляции на эту тему заставляют правительства развитых стран выделять огромные средства на борьбу с такими прогнозируемыми последствиями потепления климата, якобы связанного с антропогенными выбросами в атмосферу «парниковых газов». А насколько оправданы эти расходы? Не ведём ли мы борьбу с «ветряными мельницами»?

II. Парниковый эффект — миф или реальность?

В атмосферных слоях нашей планеты существует немало явлений, напрямую влияющих на климатические условия Земли. Одним из таких явлений считается парниковый эффект, характеризующийся повышением температуры нижних атмосферных слоев земного шара в сравнении с той температурой теплового излучения нашей планеты, которое можно наблюдать из космоса. Парниковый эффект существует с тех пор, как на нашей планете появилась атмосфера.

Сам по себе он не является негативным явлением. Эффект, обусловленный общим действием парниковых компонентов, к которым относятся газообразные вещества, состоящие из многоатомных молекул, крайне важен: при отсутствии парникового эффекта средняя температура на Земле (то есть в приземном слое воздуха) была бы на 33 °С ниже, чем сейчас, и составила лишь -18 °С, то есть была бы близка к январской температуры в Арктике (см. расчет ниже) Этот эффект атмосфер обусловлен их различной прозрачностью в видимом и дальнем инфракрасном диапазонах. На диапазон длин волн 400 — 1500 нм в видимом свете и ближнем инфракрасном диапазоне приходится 75 % энергии солнечного излучения, большинство газов не поглощают излучение в этом диапазоне.

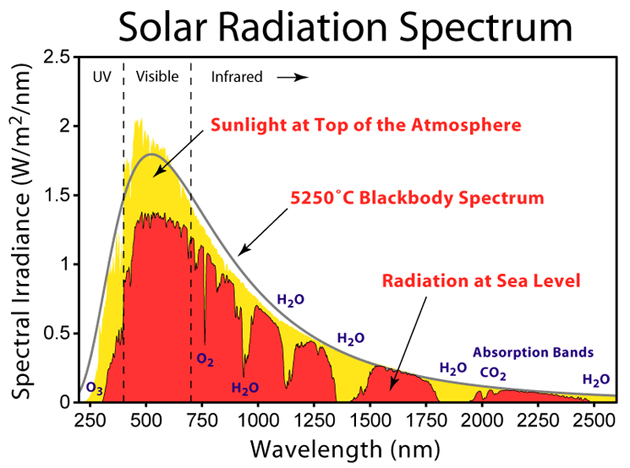

Исключение составляет водяной пар, имеющий в указанном диапазоне три интенсивных полосы поглощения — с максимумами 930, 1125 и 1380 нм (рис. 1). Рэлеевске рассеяние в газах и рассеяние на атмосферных аэрозолях не препятствуют проникновению излучения этих длин волн в глубины атмосфер и достижению поверхности Земли. Солнечный свет поглощается поверхностью планеты и её атмосферой (особенно излучение в ближней УФ- и ИК-областях) и разогревает их.

Рис. 1. Спектр солнечного излучения: а) — на верхней границе атмосферы (желтый цвет); б) — на уровне моря (красный цвет). Плавная кривая — спектр излучения абсолютно черного тела при температуре 5250 °С, иллюстрирующий применимость закона Стефана — Больцмана.

По определению, парниковым эффектом ΔT называется разность между средней температурой поверхности планеты Ts и её радиационной (эффективной) температурой Te, под которой эта планета видна из космоса:

ΔТ = Ts — Te (1)

Средняя температура по всей Земле в целом приблизительно равна 288 К (+15 °С), а её эффективная температура определяется так:

(2)

(2)

где σ = 5,67 . 10–8 Вт/(м2 . К4) — постоянная Стефана–Больцмана; S — солнечная постоянная на удалении планеты от Солнца, Для Земли S = 1368 Вт/м2; А — альбедо, или отражательная способность, планеты, в основном регулируемая её облачным покровом. В среднем А = 0,3.

Расчет дает величину Te = 255 К (-18 °С); следовательно, парниковый эффект на Земле сейчас равен +33 °С.

Можно и другим способом выразить масштаб парникового эффекта — через разницу энергетических потоков, уходящих с земной поверхности и с верхней границы атмосферы (рис. 2). Тогда имеем: 396 — 239 = 157 Вт/м2. Это та доля солнечной энергии, преобразованной земной поверхностью (литосферой и гидросферой) в инфракрасное излучение, которая идет на разогрев атмосферы на та те самые 33 °С.

Рис. 2. Энергетический баланс земной атмосферы.

В противоположность этому, нагретая поверхность Земли и ее атмосфера излучают, в основном, в дальнем инфракрасном диапазоне (при длинах волн выше 1500 нм). Атмосфера, содержащая многоатомные, поглощающие в этой области спектра (т. н. парниковые газы — пары Н2О, CO2 и пр. — см. рис. 1), существенно непрозрачна для такого излучения, направленного от её поверхности в космическое пространство, то есть имеет в ИК-диапазонах 1750 — 2100 нм и выше 2300 нм большую оптическую толщину (рис.1). Считается, что в противоположность многоатомным газам, двухатомные газы N2 и O2 являются диатермичными — прозрачными для теплового излучения, хотя это не строго точное утверждение: кислород имеет довольно интенсивную полосу поглощения на границе видимой и ИК-части спектра — 770 нм. Вследствие такой непрозрачности атмосфера становится теплоизолятором, что, в свою очередь, приводит к тому, что переизлучение поглощённой солнечной энергии в космическое пространство происходит в верхних холодных слоях атмосферы. В результате эффективная температура Земли как излучателя, равная 255 К (или -18 °С) оказывается более низкой, чем температура её поверхности. Такая температура характерна для высоты 5 км от поверхности Земли. Эту высоту можно рассматривать в качестве той «верхней границы атмосферы», где рождается радиационный форсинг ΔF (внешне обусловленное изменение притока радиации к определенному слою атмосферы), управляющий парниковым эффектом. При этом постулируется, что в атмосфере существует универсальная связь между изменением средней глобальной равновесной температуры Δt и форсингом:

Δt/ΔF = λ, (3)

где λ — параметр климатической чувствительности, инвариантный к природе атмосферного фактора, вызывающего нагревание или охлаждение атмосферы; Δt — изменение глобальной температуры относительно доиндустриального периода (1870 г.) [8].

В теории всё, конечно «красиво» и логично. А теперь — о «научной» казуистике в этом вопросе.

Первое. На численное значение λ влияют множеств факторов: влажность атмосферы, присутствие атмосферных аэрозолей (например, вулканического пепла или техногенной сажи), концентрация стратосферного и тропосферного озона, плотность облаков, содержание парниковых газов — СН4; N2O; CO2; фторхлоруглеродов. А также изменения самой солнечной постоянной S (см. формулу 2), связанные с 11 — 13-летними и вековыми периодами солнечной активности. Поэтому ее численное значение характеризуется довольно широким разбросом: λ = 0,3 ÷ 1,1 [7].

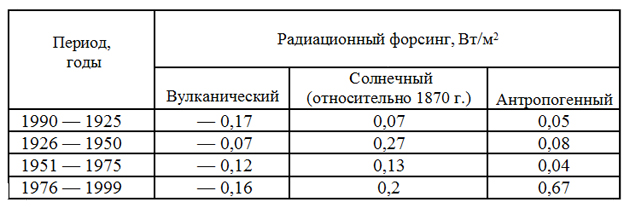

А теперь стоит покомбинировать с расчетными результатами на основе «основополагающей» в современной климатологии формулы (3). Для этого следует определиться с величинами современного радиационного форсинга ΔF. Воспользуемся данными таблицы 1, приведенной в работе [8]:

Таблица 1. Глобальный радиационный форсинг в XX веке [Ammann, 2003].

Пояснения:

1.Отрицательная величина вулканического форсинга означает, что выбросы вулканических аэрозолей действуют на снижение среднеглобальной температуры/

2. Общий глобальный форсинг представляет алгебраическую сумму трёх парциальных форсингов.

К примеру, в первой четверти прошлого столетия:

Это означает, что при любом принятом значении λ = 0,3 ÷ 1,1 имеем понижение глобальной температуры:

Фактически, эти расчетные результаты противоречат данным метеонаблюдений, свидетельствующим о некотором росте среднеглобальной температуры в этот период [9].

Обоснованное сомнение вызывает явно завышенная величина антропогенного форсинга (0,67 Вт/м2) для последней четверти прошлого века — практически в 17 раз. Если сравнить темпы промышленного развития мировой экономики в эти периоды, то становится явным «искусственное» происхождение этой величины. А ведь именно с её использованием строятся прогнозы глобального повышения температуры. Вот примеры такого «прогнозирования»:

Если принять λ1 = 0,3, то рост среднеглобальной температуры составит:

а в случае λ2 = 1,1: Δt4/2 = 1,1 ∙ 0,71 = 0,78 °С.

Для того, чтобы «обосновать» повышение глобальной температуры в кому-то «понравившуюся» величину в 0,6 °С (см. начало статьи), параметр климатической чувствительности λ следует принять равной 0,85. И всё!

В той же работе [8] в таблице 2 приводятся парциальные величины радиационного форсинга основных «парниковых» компонентов, по которым рассчитываются вклад отдельных техногенных выбросов в общее повышение глобальной температуры. Так, для СО2 ΔF определен в 0,46 Вт/м2; СН4 — 0,48 Вт/м2; N2O — 0,15 Вт/м2; фторхлоруглеродов (фреонов) — 0,34 Вт/м2. Для паров воды форсинг определен величиной в строго 1 Вт/м2. Абсолютно неясно, откуда взята последняя цифра.

Если сравнить площади пиков поглощения на ИК-спектре (рис. 1) паров воды ( длины поглощаемых электромагнитных волн 850, 1135, 1380 и 1860 нм) и СО2 (два пика очень слабой интенсивности — 2010 и 2100 нм), то всего лишь двукратное превышение парциального форсинга водяных паров над форсингом углекислоты представляется умышленным занижением поглощающей способности к длинноволновому излучению паров Н2О. К тому же в работе [8] утверждается, что для всех приведенных значений парциальных ΔF «парниковых» выбросов расчет увеличения концентрации (к 1998 г.) по сравнению с доиндустриальным периодом имеет неопределенность оценок 10 %.

Следовательно, такова же и неопределенность и парциальных форсингов. Тогда, например, для СО20,41≤ ΔF ≥ 0,51 Вт/м2. Если еще и учесть, что и λ имеет разброс значений: 0,3≤ λ ≥ 1,1, то «научный» прогноз влияния техногенных выбросов на глобальный климат ничем не отличается от гадания на картах.

Вывод: парниковый эффект реально существует; в настоящее время инструментально фиксируется тренд роста среднегодовых температур во многих точках планеты, особенно в Северном полушарии. Но оценить антропогенный вклад в т.н. парниковый эффект на основе распространенных в климатологии математических моделей не представляется возможным.

III. А что скажет термодинамика?

Выше рассмотренные оценки достоверности прогнозов климатических изменений базируются на методах математической статистики и носят вероятностный характер. Как следует из приведенного в разделе II анализа, высокой степенью достоверности ни не обладают.

Термодинамические методы, базирующиеся на дифференциальном и интегральном исчислениях, использующие экспериментально проверяемыми энергетическими характеристиками веществ, позволяют получить более детерминированные результаты, поддающиеся более строгой интерпретации.

В этом смысле показательным примером является незамеченная ученым сообществом работа академика РАЕН, сотрудника института океанологии им. П.П. Шершова РАН Сорохтина О.Г. [6]. Причина того, что работа «Адиабатическая теория парникового эффекта», выполненная на очень высоком научном уровне, опубликована в 2005 г. на сайте Педагогического университета «Первое сентября», основное направление деятельности которого — повышение квалификации педагогов средней школы и учреждений начального профессионального образования. В полном объеме с нею можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://fiz.1september.ru/articlef.php?ID=200501111.

Однако, глубокое понимание сущности выполненной работы требует специальных знаний в области физики и термодинамики, поэтому здесь целесообразно привести только основные выводы.

1. В стратосфере и мезосфере температура в основном определяется радиационным механизмом передачи тепла, тогда как в тропосфере — другими процессами, главным из которых является конвективный вынос тепла из этого нижнего и плотного слоя в стратосферу, где оно теряется в космос уже радиационным путём. Поскольку Земля обладает сравнительно плотной атмосферой, то в нижнем и наиболее плотном её слое — тропосфере — перенос тепла происходит в основном благодаря конвективным движениям воздушных масс, а не только по механизму излучения — радиационным путём, как это представляют себе сторонники классического подхода. Действительно, в плотной тропосфере (давление более 0,2 атм) тёплые массы воздуха расширяются и поднимаются, а холодные, наоборот, сжимаются и опускаются. Радиационный перенос тепла доминирует только в разреженных слоях стратосферы, мезосферы и термосферы. Таким образом, вклады в поток тепла от Земли в космос характеризуются следующими соотношениями: за счёт непосредственной передачи тепла от земной поверхности при конвективном массообмене тропосферы — около 67%, за счёт поглощения ИК-излучения Земли и Солнца — 11%, за счёт конденсации влаги в толще тропосферы — ещё 22%.

Доминирование конвективной составляющей выноса тепла из тропосферы объясняется самым естественным образом. Действительно, энергия поглощённого «парниковыми» газами ИК-излучения возбуждает колебания в газовых молекулах, определяющие разогрев облучённого объёма газа. Дальнейшая передача тепла может происходить путём диффузии и конвекции. Однако коэффициент теплопроводности воздуха исключительно мал — около 2,25.10–2 Дж/(м.с.К), что обеспечивает скорость передачи тепла сантиметры в секунду, тогда как за счёт конвекции она может достигать метров в секунду. Аналогичная ситуация и при разогреве воздуха за счёт конденсации в нём влаги.

2. Антропогенным энергетическим влиянием на глобальный климат Земли можно пренебречь. Интенсивность солнечного излучения в пересчёте на всю поверхность Земли приблизительно равна 1,11.1017 Дж/с, а с учётом альбедо (А0,3) до земной поверхности доходит около 7,76.1016 Дж/с. Средняя суммарная мощность тропосферных синоптических процессов на Земле около 3,79.1016 Дж/с, что соответствует почти 50% мощности солнечного облучения, падающего на поверхность Земли. Очевидно, что на этом энергетическом фоне выработка энергии всем человечеством оказывается пренебрежимо малой: 1,3.1013 Дж/с (13000 ГВт или 0,017 % от солнечной энергии, поступающей к поверхности Земли).

3. Математическая модель, основанная на адиабатической теории парникового эффекта, при рассмотрении влияния так называемых «парниковых» газов на температуру тропосферы дает парадоксальные результаты. Так, при мысленной замене азотно-кислородной атмосферы Земли на углекислотную (близкую к составу к венерианской атмосфере), но с тем же давлением 1 атм, средняя приземная температура понижается (а не повышается, как это принято думать) приблизительно на 2,4 °С, при этом понижаются и температуры во всей толще тропосферы. Аналогично при мысленной замене углекислотной атмосферы Венеры на азотно-кислородную (при том же давлении 90,9 атм), её поверхностная температура повышается с 735 до 930 К. Отсюда следует, что насыщение атмосферы углекислым газом при прочих равных условиях всегда приводит не к повышению, а только к понижению парникового эффекта и средней температуры во всей толще планеты. Объясняется это явление просто: молярная масса углекислого газа в 1,5 раза выше, а его удельная теплоёмкость ср приблизительно в 1,2 раза ниже, чем у земного воздуха. В результате, показатель адиабаты α для углекислотной атмосферы при прочих равных условиях оказывается приблизительно в 1,34 раза меньше, чем для влажного воздуха азотно-кислородного состава. Дополнительное же увеличение поглощения тепла углекислым газом приводит к возрастанию поправочного коэффициента сr и, следовательно, к дополнительному уменьшению показателя его адиабаты α, а это, в свою очередь, ведёт к дополнительному снижению температуры.

Аналогичное, хотя и несколько меньшее, похолодание должно происходить при насыщении атмосферы метаном. Физика явления состоит в том, что поглощение парниковыми газами ИК-излучения разогревает воздушные массы, что усиливает передачу тепла путём конвекции. Итак, насыщение атмосферы углекислым газом или метаном может приводить только к ускорению конвективного массообмена в тропосфере и к похолоданию, но не к увеличению её средней температуры и потеплению. Кроме того, при одинаковых массах суммарная удельная теплоёмкость углекислотной атмосферы всегда меньше азотно-кислородной. При этом из-за большей плотности углекислого газа по сравнению с земным воздухом углекислотная атмосфера оказывается более тонкой и хуже сохраняет тепло на поверхности планеты. На поверку выходит, что общепринятые представления о потеплении климата при накоплении в атмосфере СО2 и других «парниковых» газов являются мифом, реально же накопление СО2 при прочих равных условиях может приводить только к похолоданию климата.

4. По разным оценкам, в настоящее время за счёт сжигания природного топлива в атмосферу поступает около 25 — 27 млрд т углекислого газа, или 6,9 — 7,5 млрд т чистого углерода, что не только снижает теплоёмкость атмосферы, но и несколько увеличивает её общее давление. Эти факторы действуют в противоположных направлениях, в результате средняя температура земной поверхности меняется очень мало. Так, например, при двукратном увеличении концентрации СО2 в земной атмосфере с 0,04 до 0,08% (по объёму), которое ожидается к 2100 г., давление должно увеличиться на 20 Па (или всего на 0,15 мм рт. ст.), что вызовет повышение температуры примерно на 0,01 °С. Если же учесть, что большая часть поступающего в атмосферу углекислого газа, по закону Генри, растворяется в океанических водах и далее, при гидратации пород океанической коры, связывается в карбонатах, то оказывается, что вместе с углеродом в карбонаты перейдёт и часть атмосферного кислорода. Тогда вместо слабого повышения атмосферного давления следует ожидать его незначительного уменьшения и, следовательно, слабого похолодания климата (но не его существенного потепления, как это предполагают ортодоксальные экологи). В реальных же условиях, однако, жизнедеятельность растений должна почти полностью компенсировать нарушенное человеком равновесие и вновь восстановить климатический баланс.

5. Из приведённых оценок следует важный практический вывод: даже значительные выбросы техногенного углекислого газа в земную атмосферу практически не меняют осреднённые показатели теплового режима Земли и её парниковый эффект. Таким образом, бытующие представления о существенном влиянии антропогенных выбросов углекислого газа на потепление климата являются мифом, реально же эти выбросы никак не влияют на климат Земли. Более того, увеличение концентрации углекислого газа в земной атмосфере, безусловно, является полезным фактором, повышающим продуктивность сельского хозяйства и способствующим более эффективному восстановлению растительной массы в районах сведения лесов. К аналогичным выводам пришли и многие учёные США, изучавшие изменения климата в разных регионах Северной Америки. Так, например, бывший президент Национальной академии наук США профессор Ф. Зейтц подготовил петицию учёных правительству США с призывом отказаться от Международного соглашения по глобальному потеплению климата, заключённого в Киото (Япония) в декабре 1997 г., и других аналогичных соглашений. В петиции, в частности, говорится: «Не существует никаких убедительных научных свидетельств того, что антропогенный выброс диоксида углерода, метана или других парниковых газов вызывает или может в обозримом будущем вызвать катастрофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение её климата. Кроме того, имеются существенные научные свидетельства, показывающие, что увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода приводит к положительному влиянию на естественный прирост растений и животных в окружающей среде Земли».

6. Сопоставление осреднённых приземных температур Северного полушария (средней Англии) с магнитной активностью Солнца (по наблюдениям за изменениями числа Вольфа — общей площадью пятен на видимой части солнечного диска) за период 1850— 2000 гг. показывает, что эти температуры прямо коррелируют с периодами усиления солнечной активности [9]. Не следует также забывать, что наблюдаемое сейчас вековое потепление климата началось ещё в начале XVII в., когда о техногенных выбросах углекислого газа в атмосферу не приходилось и говорить. Причём это локальное потепление наблюдается на общем фоне долголетнего похолодания. Общее снижение температуры придонных вод океана, безусловно, связано с похолоданием земного климата и возникновением около 40–38 млн лет назад в Антарктиде первых ледников и их широким развитием в олигоцене и последующих эпохах.

В плиоцен-четвертичный период начались оледенения и северных регионов, что быстро привело к опусканию температуры придонных вод почти до 0 °С. Общее же снижение температуры за последние 70–60 млн лет, вероятнее всего, связано с удалением из атмосферы части азота и связыванием его в почвах и осадках азотфиксирующими бактериями и органическим веществом. При этом такое общее похолодание климата в настоящее время не компенсируется даже постепенным увеличением светимости Солнца. То же подтверждают и многочисленные современные высокоточные наблюдения, в том числе спутниковые, показывающие обратную картину — слабое похолодание климата. Измерения поверхностной температуры в США показывают, что 1996 и 1997 гг., как 1938 и 1956 гг., были холоднейшими годами ХХ столетия.

7. В океанических водах растворено углекислого газа (в форме ионов НСО3–) почти в 59 раз больше, чем его содержится в атмосфере. Термодинамические расчеты показывают [10], что повышение температуры современного океана на 1 °С приводит к повышению парциального давления СО2 в атмосфере приблизительно на 13,6 . 10–6 атм (что эквивалентно увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере на 0,00136 объёмных %), тогда как в периоды четвертичных оледенений с понижением средней температуры океана до 277 К (+ 4 °С) парциальное давление углекислоты снижалось на 12,5 .10–6 атм. Если же сравнить осреднённые значения парциальных давлений СО2 в ледниковые и межледниковые периоды, то окажется, что их разность может достигать приблизительно 0,005 % (по объему) Но именно такого порядка разности давлений СО2 и были обнаружены в пузырьках воздуха при бурении антарктического ледникового покрова. Корреляция изменений концентраций углекислого газа с колебаниями температуры воздуха за последние 420 тыс. лет на антарктической станции «Восток» по керну скважины во льду, пробуренной до глубины 3623 м, позволила установить, что тренд температурной кривой отвечает общему похолоданию климата за последние 420 тыс. лет. Однако размах локальных колебаний температуры между ледниковыми эпохами и межледниковыми периодами достигает 10 °С. Ход температурной кривой опережает изменения СО2 приблизительно на 600 лет. Запаздывание кривой СО2 при похолодании климата ещё выше. Из результатов этих исследований вытекает, что сторонники классического подхода явно путали причину со следствием, ведь повышения или понижения парциального давления СО2 в атмосфере являются не причиной, а следствием температурных изменений. При внимательном рассмотрении видно, что кривая температурных колебаний явно опережает соответствующие им изменения концентраций СО2.

Следовательно, температурные колебания являются первичными, а изменения содержания углекислого газа в атмосфере — лишь следствие этих колебаний. Объясняется это отрицательной температурной зависимостью растворимости СО2 в океанических водах и законом Генри, устанавливающим динамическое равновесие между парциальным давлением газа в атмосфере и его концентрацией в гидросфере. Повышение температуры океанических вод приводит к их частичной дегазации и переходу части СО2 из океана в атмосферу, и, наоборот, при похолодании увеличивается растворимость СО2 в океанических водах. Интересно отметить, что задержка изменений концентрации СО2 по сравнению с изменениями температуры приблизительно соответствует времени полного перемешивания вод Мирового океана (порядка одной тысячи лет).

8. В эволюционном плане, начиная приблизительно с середины мезозоя (около 150-100 млн лет назад), происходит постепенное похолодание климата. Объясняется это несколькими причинами, в том числе удалением азота из атмосферы и связыванием его в нитратах и нитритах почвенного покрова, соответствующим уменьшением массы атмосферы, а также дрейфом континентов в высокие широты. Сейчас мы живем в очередном межледниковом периоде, но следует ожидать прихода новой фазы оледенения — повышенной суровости. Именно поэтому проблему изменений земного климата надо решать системно и на базе строгой физической теории. С учётом эволюции состава атмосферы, геологической обстановки, с привлечением данных по колебаниям светимости Солнца, прецессии вращения Земли и океанологических данных, при обязательном учёте существующих в этой сложной системе обратных связей, а не объяснять всё единственной и мнимой зависимостью климата от концентрации в атмосфере так называемых «парниковых» газов.

IV. Кому выгодна гипотеза об антропогенном происхождении «парникового» эффекта?

Примечательно, что сам термин «глобальное потепление» появился почти полвека спустя, в конце 60-х годов XX века, с подачи «Римского клуба» — организации с весьма неоднозначной репутацией. Формально клуб, объединивший государственных, экономических и научных деятелей, появился, чтобы исследовать глобальные проблемы человечества. Однако многие эксперты полагают, что истинная задача клуба — обслуживать интересы нескольких влиятельных бизнес-кланов, стремящихся получить контроль над всем миром, чтобы создать новый мировой порядок. Т.е. клуб как бы олицетворяет собой тайное мировое правительство. Так, в организацию изначально входили представители клана Рокфеллеров — одного из богатейших и могущественных семейств, главная идеология которого извлекать прибыль любой ценой. Спрашивается, с чего бы это вдруг им начать печься об интересах всего человечества? Кроме того, все основные постулаты «Римского клуба» сводятся к тому, что страны должны забыть о своем суверенитете и действовать в интересах некой общемировой идеи.

Примечательно, что эта идея всё время меняется — в зависимости от того, какой катастрофой «Римский клуб» угрожает человечеству в данный момент. Например, «Римский клуб» предсказывал буквально-таки конец мировой промышленности в 2009 году — якобы к этому времени на Земле должен полностью иссякнуть алюминий. Однако этого не произошло, а у сведущих людей этот прогноз с самого начала вызывал усмешку. Во-первых, потому что алюминий — третий по распространенности элемент в земной коре. А во-вторых, около 60 процентов этого металла идёт в повторную переработку — так что его должно хватить ещё не на одно столетие.

«Глобальное потепление» оказалось более успешным проектом. Ведь большинство даже самых независимых научных умов не сомневаются, что определённые климатические изменения на планете всё же происходят. Вопрос только в их истинных причинах, а также масштабе возможных последствий. И вот тут-то и начинаются основные, и весьма показательные расхождения.

Особую всемирную «популярность» теория глобального потепления приобрела благодаря бывшему вице-президенту США Альберту Гору. Проиграв президентские выборы 2000 г., он решил заняться общественной деятельностью, связанной с исследованием глобального потепления. В 2007 г. Альберт Гор получил две премии «Оскар» за снятый им фильм «Неудобная правда» о глобальном потеплении. В том же году он удостоился Нобелевской премии мира за работу по защите окружающей среды и исследования по проблеме изменения климата. То, что температура на Земле в последние несколько десятилетий повышается, практически никто не оспаривает. Другой вопрос — какими темпами, насколько и по каким причинам?

Грандиозный скандал случился по этому поводу в 2009 году, когда неизвестные хакеры взломали почтовый сервер университета Восточной Англии, и в сеть попала переписка английских и американских учёных друг с другом и всевозможными чиновниками. Из этой переписки можно было сделать вывод, что в последние годы температура на Земле... не повышалась! И что, выстраивая свои устрашающие графики, учёные весьма вольно обращаются с фактами, чтобы подогнать их под определенную концепцию.

Ещё весьма любопытные факты. В январе 2010 Конгресс США вынужден был отложить слушания на тему глобального потепления из-за рекордных снегопадов. За год до этого климатическая конференция ООН, проходила в Копенгагене при рекордных для Европы морозах. А в Мексике в декабре 2010 года во время проведения климатического саммита был достигнут абсолютный минимум для этих широт в декабре +10 градусов при норме +20 — +28. Как будто сама природа сопротивляется идеям о глобальном потеплении климата! Почему же тогда они по-прежнему процветают?

Самый простой ответ, который напрашивается по этому поводу — глобальное потепление просто кому-то выгодно. И если проанализировать некоторые детали «антипотеплительной» компании, то становится ясно, кому. Цель вроде бы благая: если сократить промышленные выбросы, то и экология будет чище, и климатические изменения хоть немного замедлятся.

Однако у этого документа есть другая сторона. Во-первых, он дал старт настоящей торговле «газированным» воздухом: многие страны стали активно зарабатывать, продавая свои квоты. А во-вторых, Киотский протокол позволяет полностью взять под контроль развитие промышленности. Это на Западе, где большинство предприятий перестроились на высокотехнологичное производство, количество выбросов поддаётся регулированию. А вот странам, которые только развиваются, Киотский протокол будет скорее помехой, чем подспорьем. Косвенным подтверждением этой точки зрения наглядно может служить поведение — относительно Киотского протокола — Соединённых Штатов Америки. Эта страна с самого начала вроде бы была на передовых фронтах борьбы с глобальным потеплением. Но при этом Америка стала единственной развитой страной, которая... не ратифицировала Киотский протокол! Причём сделано это было самым нахальным образом: сначала протокол был ратифицирован, а когда после долгих переговоров Россия сделала тоже самое, США свою ратификацию отменили. То есть протокол они вроде как подписали, но вот брать на себя обязательства отказались. И это при том, что на США приходится 36,% всех выбросов СО2! Получается, что угроза глобального потепления от чрезмерного антропогенного воздействия, которой американцы размахивают перед всем миром, не так уж и страшна?

Показательна и ситуация с Россией. По большому счёту, от умеренного потепления климата наша северная страна только выиграет. Сократятся затраты на энергетику, увеличится количество земель, пригодных для сельского хозяйства, продлится навигация по Северному морскому пути. Единственная настоящая угроза для нас — это таяние вечной мерзлоты, что повлечет разрушение инфраструктуры северных районов. Но до этого, как говорится, надо ещё дожить. Тем не менее, Запад долго и упорно зазывал Россию под знамёна борьбы с глобальным потеплением и требовал подписания Киотского протокола, угрожая сокращением инвестиций. В 2004 году это подписание всё-таки случилось. Определяя количество допустимых выбросов, точкой отсчёта был взят 1990 год. России было «щедро» разрешено выбрасывать в воздух все 100 процентов от показателя на этот самый год (у стран ЕС квота составляет 92%, у США предполагалось 93%, у Японии — 94%).

Однако, как известно, в 1990-е годы в России был жесточайший кризис, многие заводы попросту стояли. И, получается, что если наша страна будет наращивать промышленную мощь, она неизбежно превысит допустимые квоты. И ей придётся либо притормаживать рост, либо выкупать квоты у соседей. А ради чего — ещё большой вопрос. Когда принималось решение о ратификации Киотского протокола, многие российские ученые прямо высказывали сомнения в обоснованности этого документа. Вероятно, именно поэтому с 2013 года Россия отказалась брать на себя обязательства по этому протоколу. Также поступила Япония и Новая Зеландия. За год до этого из Киотского протокола полностью вышла Канада. А Индия и Китай сразу не стали обещать сокращения выбросов, за что не раз были осуждены «мировым сообществом».

Таким образом, вроде бы благая экологическая затея обернулась очередной сомнительной профанацией — самые большие «небокоптители» в ней фактически не участвуют, а её эффективность, как мы убедились, ничем не доказана. Авторов проекта «глобального потепления», конечно же, такой поворот событий не устроил. Поэтому сторонники идей глобального потепления спешно начали искать замену Киотскому протоколу. И нашли!

В Париже с 30 ноября по 12 декабря 2015 г. прошла 21-я Всемирная конференция (COP21), посвящённая климатическим изменениям. Цель конференции — подписание международного соглашения по поддержанию увеличения средней температуры планеты на уровне ниже 2 °C, применимого ко всем странам. В пятом докладе межправительственной экспертной группы по вопросам изменения климата (GIEC) в 2014 году было спрогнозировано повышение температуры в пределах от 0,3 до 4,8 % к 2100 году. Целью этой конференции ставилось: впервые « достичь универсального и обязательного для выполнения соглашения, позволяющего эффективно бороться против изменения климата и ускорить переход к обществу и экономике, мало потребляющим углеродные технологии». С этой целью соглашение, которое вступит в силу в 2020 году, должно привести к снижению выбросов «парниковых газов» и адаптации компаний к изменениям климата, настоящим и будущим. Оно призвано найти баланс между потребностями и возможностями каждой страны. Однако, распределение усилий между развитыми странами и странами с формирующейся экономикой вновь стало одной из самых болезненных точек переговоров на этом саммите. И скептически настроенные к очередной всемирной «игре» в сомнительную экологическую опасность эксперты тут же нашли в этих «успешных» договоренностях массу изъянов, самыми серьезными из которых являются:

1. Неточности в прописывании всех обязательств. Хотя юридически пункты парижского соглашения считаются обязательными для исполнения, большая часть деталей не уточнена и дает возможность вольной трактовки. Поэтому нет механизмов принуждения страны, чтобы заставить сделать больше, чем она того сама пожелает.

2. Отсутствует система штрафов за невыполнение взятых страной обязательств. А вся 70-летняя история многосторонних соглашений ООН предполагает, что страны будут избегать своих выполнения своих обязательств, если они смогут.

3. Большой разброс во времени относительно принятия странами своих обязательств и их исполнения, что с большой вероятностью может не дать результатов.

4. Большинство соглашений защищают крупный бизнес и разрушают малый. «Зелёная экономика», предложенная в соглашении, ставит во главу угла торговлю углеродом — политику, которую не принимают крестьяне и мелкие фермеры со всего мира. Все заработанные на торговле пресловутыми выбросами «парникового» углекислого газа вряд ли достанутся бедному населению.

5. Гарантии ежегодных выплат развивающимся странам в размере $100 миллиардов вступят в силу только в 2020 году. Кроме того, понятие денег, выделенных этим странам таким образом, толком не определено — страны не согласовали, как их считать, когда и кому именно их необходимо выплачивать, на какие цели они должны быть направлены. А учитывая, что большинством стран — получателей этих средств управляют коррумпированные режимы, то выделенные сотни миллиардов «зеленых бумажек», несомненно, будут разворованы.

6. Нет никакой юридической ответственности для богатых стран за неоказание помощи бедным, нуждающимся в финансовой поддержке как пострадавшим вследствие факторов изменения климата (в результате, например, смерчей, цунами, наводнений, засухи и пр.). В прежнем Киотском соглашении такая ответственность упоминается, однако она является добровольной и общей, т.е. разделяемой между всеми странами.

Очень похоже, что в Париже мир наступил на те же грабли, что и в Киото. Значит, и судьба у Парижского соглашения будет «не слаще», чем у Киотского протокола. И не жалко! Ведь в основу обоих международных соглашений, принятых под эгидой ООН, положена одна и та же научно несостоятельная гипотеза. Будто у Организации Объединенных Наций нет других, подлинно серьёзных глобальных проблем!

Литература.

1. http://www.kosmm.ru/prgz1.html — Парниковый эффект и глобальное потепление климата.

2. Arrhenius S. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground. — Phil. Mag., 1896, v. 41, 237–276.

3. Будыко М.И. Проблема углекислого газа. — Л.: Гидрометеоиздат, 1979.

4. Глобальное потепление: Доклад Гринпис. — М.: Изд-во МГУ, 1993.

5. Парниковый эффект, изменение климата и экосистемы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1989.

6. https://fiz.1september.ru/articlef.php?ID=200501111 — академик РАЕН Сорохтин О.Г., институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

7. http://igorlarin2010.narod.ru/Chemistry_climate.pdf — физика и химия парникового эффекта. Ларин И. К., институт энергетических проблем химической физики РАН.

8. http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/6-2.pdf — Плахина И.Н., Махоткина Е.Л. Аэрозольно-радиационный форсинг в атмосфере. Обзор современных данных. Метеорология, ученые записки № 6.

9. http://www.twirpx.com/file/1826293/ — Шалимов В.Н. Всемирная игра в сомнительную экологическую опасность/Доклад на международном семинаре по глобальному изменению климата, г. Москва, 13-15 июня 2001 г.

10. Сорохтин О.Г., Леин А.Ю., Баланюк И.Е. Термодинамика океанических гидротермальных систем и абиогенная генерация метана. — Океанология, 2001, т. 41, № 6, с. 898–909.

Владимир ШАЛИМОВ,

кандидат технических наук,

член Общественного совета сетевого ресурса ЭКО.ЗНАЙ.

Статьи / Статьи /

958 /

/ 958 /

/

|

| Всего комментариев: 0 | |